Sempre tive uma vontade enorme de conhecer as Cataratas Vitória, as Cataratas do Iguaçu versão “modo hard” africano. E realmente são absurdas: uma das maiores quedas d’água do planeta, dividida entre Zâmbia e Zimbábue. O rio Zambeze despenca mais de 100 metros e se estende por quase 1,7 km, formando uma parede contínua de água que os povos locais chamavam de Mosi-oa-Tunya — “a fumaça que troveja”. E o nome não é figura de linguagem, não: o barulho é de estremecer o peito, e a névoa sobe tanto que parece fumaça de incêndio. Pra você ter ideia, quando eu estava na fronteira, sem conseguir ver ou ouvir nada, falei pro guia: “nossa, tá chuviscando”. Ele respondeu: “não, isso é a névoa da cachoeira”. Eu estava a quilômetros de distância. A névoa já tava chegando antes de mim.

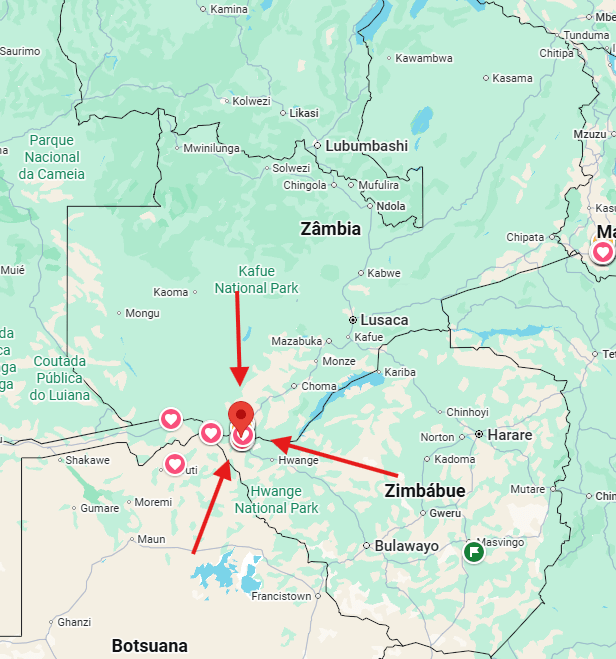

Como as cataratas marcam a fronteira natural entre Zâmbia e Zimbábue, você pode escolher ficar em Livingstone ou em Victoria Falls. Eu fiquei do lado zambiano porque Livingstone é muito maior e tem bem mais infraestrutura — no Zimbábue, a cidade é pequena e tudo parece girar só em torno da cachoeira. Viajei em novembro, que é baixa temporada. Foi ótimo porque não tinha multidão, deu pra ir na Piscina do Diabo com tranquilidade (vou falar dela depois) e, de quebra, não peguei chuva em nenhum dia. Mas, ao mesmo tempo, dava até uma pena: eu pagava os passeios e ia sozinho em todos. A minivan de oito lugares chegava no Airbnb, ou então aqueles carros de safári com doze bancos, e… só eu. Até hoje não sei se eles realmente tiveram lucro comigo — talvez eu tenha sido o VIP involuntário da semana.

O caos do Visto: entenda por que tirar visto para a África Austral pode virar novela

Nenhuma viagem para a África está completa se você não tem um probleminha com algum visto. Nessa viagem não pode ser diferente. Precisamos de visto para viajar tanto para a Zâmbia quanto para o Zimbábue. Nós e várias nacionalidades. Para “facilitar” eles criaram um visto chamado “KAZA Visa” que é um visto que assim que você tira, ele te dá direito a entrar na Zâmbia, no Zimbábue e em Botsuana ao mesmo tempo, então você só tira uma vez. Você consegue esse visto no aeroporto, na hora que chega do voo, mas também consegue em um processo online onde você provê todos os documentos que eles pedem e em um prazo de até 15 dias úteis você está com o visto pronto. Como geralmente esses guichês do aeroporto para você conseguir o visto tem uma fila imensa, eu resolvi entrar com o processo do KAZA online porque, bem, não tinha como dar errado, né? Será se tinha como? Na África? Lógico que não.

Dei entrada no visto, pus todos os documentos que eles me pediram e só esperei os meus 15 dias úteis. Passou um, passou dois, passou cinco, dez, quinze, vinte dias depois eles me mandam uma mensagem pedindo para eu escrever uma “carta de apresentação” minha. Para que? Sabe lá Deus para que. Só sei que li o regulamento inteiro e não tinha em lugar nenhum pedindo essa carta de apresentação. Vamos lá, faz a carta de apresentação que eles pediram. Pedi pro Chatgpt fazer e esperei. Demorou cinco dias, me responderam que a carta precisa ser assinada. Assinei a maldita carta eletronicamente. Cinco dias depois me respondem que a carta não tava assinada. Lá vai Claudiomar imprimir a carta, assinar a mão e enviar novamente. Dois dias depois de eu ir embora da Zâmbia e um mês e meio depois da data que eu iniciei o processo, eu recebo o visto.

Sim, paguei duas vezes pelo visto, uma vez pela internet e outra no aeroporto. Fila no aeroporto? Quando cheguei no aeroporto só tinha eu e uma pessoa para poder conseguir o KAZA Visa. Paguei duas vezes de trouxa mesmo.

Foi que nem Moçambique, que eu dei entrada no visto da Embaixada três meses antes de viajar, me deram 10 dias úteis de prazo, e até hoje não recebi a resposta. Só dou um conselho. Quando for viajar a África, tenha paciência.

A história da Zâmbia explicada: colonização, Livingstone e independência

A história da Zâmbia se confunde com a própria exploração europeia na África. Antes da chegada dos colonizadores, o território era habitado por diferentes povos bantos, que viviam de agricultura, caça e comércio local. A região era cortada por antigas rotas de marfim e escravos, controladas por chefes tribais e comerciantes vindos da costa oriental. Foi nesse cenário que surgiu o nome mais icônico ligado ao país: David Livingstone, o missionário e explorador escocês que se tornou uma lenda da era vitoriana. No século XIX, ele cruzou o continente africano em expedições que misturavam fé e curiosidade científica, com o objetivo de “levar o cristianismo, o comércio e a civilização” — como dizia o lema colonial britânico. Em 1855, foi ele quem “descobriu” para o Ocidente as Cataratas Vitória, batizando-as em homenagem à rainha britânica, e marcando o início do interesse europeu pela região.

David Livingstone se tornou um herói nacional na Inglaterra — o missionário que enfrentava o desconhecido da África em nome da ciência, da fé e do império. Depois de alguns anos ficou um bom tempo sem dar notícia e, portanto, foi dado como morto. Foi então que o jornal New York Herald enviou o repórter Henry Morton Stanley para encontrá-lo, numa das missões mais improváveis e caras do jornalismo do século XIX. Stanley buscou, buscou até que em 1871, depois de meses de busca, finalmente encontrou Livingstone às margens do Lago Tanganica e pronunciou uma frase que virou lenda: “Dr. Livingstone, I presume?”. A cena virou símbolo da era das explorações e do início do domínio colonial europeu. Livingstone morreria poucos anos depois, em 1873, mas seu corpo foi levado de volta a Londres e enterrado na Abadia de Westminster — uma honra reservada a heróis nacionais. Seu nome ficou para sempre ligado à Zâmbia, não apenas pela cidade que o homenageia, mas por ter sido o primeiro europeu a colocar o país no mapa do mundo ocidental.

Mesmo sendo um símbolo do colonialismo europeu, David Livingstone é respeitado na Zâmbia porque denunciou o tráfico de escravos e tratou os africanos com dignidade incomum para sua época. Ele via o continente com curiosidade genuína, não apenas como território a ser explorado. Por isso, muitos zambianos o lembram mais como um humanista e explorador do que como um colonizador.

A Zâmbia conquistou sua independência em 1964, quando deixou de se chamar Rodésia do Norte, nome herdado do período colonial britânico. Antes disso, o país vivia sob um sistema segregado, com bairros, escolas e até bancos separados para brancos e africanos — uma divisão social que lembrava o apartheid da vizinha África do Sul. Com a independência, liderada por Kenneth Kaunda, essa estrutura começou a mudar: as terras e instituições foram nacionalizadas, e a ideia de uma identidade nacional passou a ser prioridade. Hoje, a Zâmbia é um país multicultural e multilíngue, com sete línguas oficiais regionais — bemba, nyanja, tonga, lozi, lunda, kaonde e luvale — além do inglês, que continua sendo o idioma oficial do governo e da educação.

Uma curiosidade pouco conhecida é que a Zâmbia teve, em 2015, o primeiro presidente branco da África Subsaariana desde o fim do apartheid. Foi Guy Scott, vice-presidente que assumiu interinamente após a morte de Michael Sata. Nascido na Zâmbia, filho de escoceses, ele governou por apenas alguns meses — mas entrou para a história pelo ineditismo.

Chegando a Livingstone: Por que atravessar a fronteira Zimbábue–Zâmbia a pé foi uma das melhores partes da viagem

Para chegar à Zâmbia, peguei um voo de Joanesburgo, África do Sul — um dos principais hubs aéreos da África — até a cidade de Victoria Falls, no Zimbábue. Do aeroporto, tomei um táxi até a fronteira e, de lá, segui caminhando até a Zâmbia. Sim, andando mesmo: é uma caminhada de uns 20 minutos entre uma imigração e outra. Eu até poderia ter pago cinco dólares para atravessar de táxi, mas vou te dizer… andar foi bem mais legal. No caminho, parei na ponte que separa os dois países, construída no início do século passado a mando de Cecil Rhodes como parte do ambicioso plano de criar uma ferrovia ligando a Cidade do Cabo, na África do Sul ao Cairo, no Egito. Só essa parada na ponte já valeu os cinco dólares economizados. Ainda vi uma fila imensa de caminhões esperando para cruzar a fronteira. Até conversei com um caminhoneiro que disse que às vezes ficam o dia inteiro ali, só esperando autorização para atravessar.

Como já disse, existe a cidade de Victoria Falls do lado zimbabuano, feita praticamente só para servir aos turistas das cataratas. Porém preferi ficar em Livingstone, na Zâmbia, porque ela é uma cidade muito maior e mais estruturada: são quase 180 mil habitantes, contra menos de 40 mil do lado do Zimbábue. E Livingstone é uma cidade grande porque, antes do turismo dominar a economia, ela foi a primeira capital da Zâmbia (na época, Rodésia do Norte). Fundada no início do século XX, virou centro administrativo e comercial da colônia britânica, estratégica por ficar perto do Zambeze e da ponte ferroviária que conecta Zâmbia e Zimbábue. Quando o projeto “Cabo ao Cairo” estava em alta, Livingstone virou parada importante — uma cidade de governo, porto e ferrovia muito antes de virar cidade turística.

A capital foi transferida para Lusaka em 1935, por questões geográficas e administrativas, mas Livingstone já tinha tudo funcionando: ruas amplas, prédios coloniais, escolas, hospitais, serviços. Por isso, mesmo perdendo o título de capital, a cidade continuou grande e relevante — bem diferente de Victoria Falls, que cresceu praticamente só em torno dos passeios pras cataratas. Livingstone não nasceu turística; virou turística depois. E essa origem mais urbana e administrativa ainda dá para sentir no ritmo da cidade.

Houve até discussões para mudar o nome de Livingstone, por ser uma herança colonial, por um nome mais zambiano. Porém, eles desistiram rápido. O nome da cidade já estava totalmente associado ao turismo e à economia local. “Livingstone” aparece em mapas, guias, agências, pacotes e até em busca no Google. Mudar o nome confundiria turistas, custaria caro e ainda traria prejuízos comerciais.

No fim das contas… Money talks, baby.

Perambulando por Livingstone: malária, quedas de energia, sotaques difíceis, energia instável e elefantes no quintal

Aluguei um Airbnb para ficar em Livingstone e, assim que entrei no quarto, a primeira coisa que me chamou atenção foi um mosquiteiro gigante sobre a cama. Fui pesquisar e descobri que Livingstone, apesar de turística e bem estruturada, fica numa região endêmica de malária. Depois que uma diplomata brasileira morreu de malária, eu desenvolvi um respeito profundo (pra não dizer pavor) pela doença. Resultado: enquanto eu estava no Airbnb, eu passava o tempo inteiro dentro do mosquiteiro, parecia até que eu morava numa barraca de camping improvisada.

Outra coisa curiosa: o anúncio dizia que o quarto tinha ar-condicionado, mas isso era uma meia verdade. Livingstone sofre com cortes de energia o tempo todo, então quem tem algum dinheiro coloca placas solares para quebrar o galho. Só que o sistema solar não aguenta o ar-condicionado. Bastava ligar o bichinho, dava 10 minutos e… puff, caía a energia da cidade. E lá ia tudo para o solar e eu só podia usar o ventilador. Ou seja: ar-condicionado tinha, mas era só de enfeite. Ainda bem que não estava calor de deserto, senão eu ia virar estatística.

Entre um passeio e outro pelas cataratas e pelos parques, eu também resolvi conhecer a cidade. Livingstone até tem alguns museus, mas vou te dizer… nada que vá mudar a sua vida. Tem um museu com uns trens da época colonial que o povo fala mal com gosto: caro e com locomotivas caindo aos pedaços — passei longe. Fui ao Museu de Livingstone, que todo mundo dizia ser imperdível, mas, sinceramente, achei bem comum. A única coisa realmente legal foi ver cartas originais escritas à mão por Livingstone. De resto, nada que justificasse o entusiasmo.

Agora, o melhor de Livingstone é o povo. Apesar da cidade ser muito turística, os locais são muito simpáticos e adoravam bater papo. O problema é o sotaque, que parece um desafio linguístico avançado. Chegava uma hora que a cabeça começava a doer de tanto esforço para entender. Eu só queria ficar quieto, mas motorista, guia, vendedor… todo mundo queria conversar. E eram tão educados e simpáticos que eu acabava embarcando na conversa, mesmo com meu cérebro pedindo arrego. A cabeça chega doía tentando entender o que eles falavam

Ainda assim, nessas conversas, aprendi algo interessante: a elite comercial de Livingstone é majoritariamente indiana. Isso vem desde o período colonial, quando os britânicos trouxeram muitos trabalhadores indianos para ferrovia. Eles abriram pequenos comércios, cresceram, se multiplicaram e hoje dominam boa parte do varejo — supermercados, lojas, hotéis. Os locais me diziam que os indianos têm dinheiro, mas vivem no básico: gastam pouco, evitam ostentar e reinvestem praticamente tudo. A cultura de disciplina econômica ficou.

Outra coisa que me chamou atenção é que todas as casas em Livingstone têm muros altos ou cercas. Achei estranho, porque a cidade é super segura. Perguntei para um morador e ele respondeu, com a maior naturalidade do mundo, que aquilo não era para ladrões — era para elefantes. À noite, se você não tem muro alto, os elefantes entram nos bairros pra comer as plantas dos jardins das casas. Imagina o susto: você acorda no meio da madrugada achando que é ladrão, abre a cortina e tem um tanque de guerra vivo comendo as orquídeas da sua avó. Você faz o quê? Não pode atirar, porque vai preso. E mesmo se pudesse… a pele do bicho é quase uma blindagem, só fuzil derruba. Perguntei o que as pessoas fazem quando o elefante começa a destruir tudo.

O cara me olhou e respondeu:

— “Você senta e reza pra ele ir embora.”

E você aí preocupado com ladrão roubando seu Fiat Uno 98.

Como funciona o passeio dos rinocerontes em Livingstone — e por que é tão único

Inicialmente eu tinha planejado só fazer a Piscina do Diabo e o safári em Kasane, em Botsuana. Mas aí o cara da agência me ofereceu o tal do “passeio do rinoceronte”. Eu pensei que seria algo bobinho. Ledo engano. Pior que foi um dos passeios que eu mais gostei. Você vai de carro de safári, faz um mini-safári no caminho (vi várias girafas no percurso) e depois desce do carro — sim, desce — para ficar a poucos metros dos rinocerontes, escoltado por guardas armados com fuzis AK-47 pendurada no ombro. Ver rinocerontes em Livingstone foi uma das experiências mais interessantes da minha vida. Eu já tinha visto em zoológico, claro, mas ver o bicho solto, no habitat dele, sem muros te separando, é outra história. O passeio acontece no Mosi-oa-Tunya National Park, uma das áreas mais protegidas da Zâmbia, que sobrevive basicamente com o dinheiro dos turistas. A taxa que você paga mantém guardas (que dormem dentro do parque), veículos, combustível, manutenção — ou seja, cada visitante literalmente banca a preservação da espécie. E é um dos únicos lugares da África onde você pode descer do carro e caminhar até ficar pertinho de um rinoceronte. Em qualquer outro safári, isso seria motivo para expulsão — ou para virar estatística. Nos outros safáris você fica dentro do carro o tempo todo. Em Livingstone, você desce, anda no mato e fica do lado daquele tanque de guerra vivo.

As regras, claro, são rígidas: nada de correr, nada de flash, nada de fazer barulho. Não vai pagar uma de doido. Qualquer movimento brusco pode assustar o animal, e os guias repetem isso até cansar. Eles conhecem o comportamento dos bichos a ponto de identificar de longe quando um rinoceronte está calmo ou irritado. E os sinais são bem claros: orelhas mexendo rápido, pata batendo no chão, cabeça levantando de repente, às vezes o rinoceronte até dá um pinotinho só pra avisar que não está gostando da presença humana. A gente sempre caminha contra o vento, porque se o cheiro humano chegar neles, já era — o olfato deles é excelente, mas a visão é ruim. Também nunca ficamos de frente para o animal; sempre perpendiculares, dificultando que ele nos enxergue bem. Tudo é feito em silêncio absoluto, andando devagar, em fila, e só se aproximando quando o guia dá o sinal. Quando o guia fala “para”, é para parar mesmo. Os rinocerontes do parque são acostumados com humanos, então são mais tranquilos, mas nem por isso é lugar para bancar influenciador de TikTok e querer montar neles. Eles são monitorados 24h por GPS, e antes de entrar no parque o guarda já sabe exatamente onde estão — e fica lá esperando a gente com sua companheira inseparável, a AK-47.

Os guardas são armados, mas não é para “proteger turistas de bichos”. É o contrário: a arma é para proteger os rinocerontes de caçadores ilegais. A Zâmbia perdeu todos os seus rinocerontes algumas décadas atrás por causa do mercado de chifre, que chega a custar 60 mil dólares o quilo. Os rinocerontes que existem hoje foram reintroduzidos a um custo de centenas de milhares de dólares. Cada rinoceronte. Eles praticamente patrimônio nacional. E ali é simples: se alguém fizer alguma besteira que coloque o grupo — ou o rinoceronte — em risco, é o turista que vai ter problema, não o bicho. Os guias falavam meio brincando, meio sério, que o fuzil servia para atirar em caçador ilegal ou em turista que resolvesse pagar de maluco. O guarda me falou meio rindo, meio falando sério: – Se um turista pagar de doido, eu vou ter de um lado um patrimônio nacional e do outro um gringo querendo pagar de maluco e pondo um grupo inteiro em perigo. Em quem você acha que eu vou atirar?

Eu que não quis pagar para ver se era sério ou zueira.

No fim das contas, foi uma das experiências mais legais que eu já fiz na vida. Aquela sensação de estar vivendo algo que você sabe que nunca mais vai esquecer.

Piscina do Diabo: Hipopótamos, precipícios e peixinhos mordendo à beira do abismo

Então chegou a hora de visitar o principal motivo da minha viagem à Zâmbia: a famosa Piscina do Diabo. Sabe aquelas piscinas de borda infinita que o pessoal posta em Dubai pra tirar onda? É a mesma ideia — só que, em vez de um skyline, você tem uma queda de mais de 100 metros logo depois da borda. Sem exagero: é exatamente isso. A Piscina do Diabo é uma piscina natural formada bem na beira das Cataratas Vitória, do lado zambiano, e só dá pra visitar numa época específica do ano — entre agosto e dezembro, quando o rio Zambeze está mais baixo. Qualquer outra época é praticamente assinar o atestado de óbito. Na seca, as rochas criam uma barreira natural que segura uma parte da água, formando um ponto seguro onde dá pra nadar a centímetros do abismo. E quando digo “parte da água”, é parte mesmo — meio metro fora do local indicado e você vira o Pica-Pau despencando catarata abaixo. Eu via fotos na internet e jurava que tinha um truquezinho, um parapeito escondido. Cara… não tem truque. É um murinho natural de pedra, você sentado e o abismo te olhando de volta.

O passeio começa com um trajeto curto de barco até uma ilhazinha no meio do Zambeze. “Bacana, então tem rio, dá pra nadar?”, você pensa. Não, cara. Nunca. O rio é cheio de hipopótamos, o bicho mais temperamental e assassino entre os gigantes africanos. Ele literalmente mata mais que elefante, leão e leopardo. Juntos. Pra você ter noção, o guia explicou o que acontece quando uma fêmea tem filhote macho: os hipopótamos machos alfa dominam território e veem qualquer outro macho como ameaça. Mesmo um filhote. Então a mãe se afasta do grupo pra esconder o bebê até ele crescer, e nesse período ela vira praticamente uma entidade demoníaca de proteção. O macho, por sua vez, quer trucidar qualquer um que chegue perto do harém. E você ali, tranquilo, passando de barco no meio dessa novela da vida selvagem só para ver uma cachoeira.

Chegando na ilha, o guia dá as instruções — nada de pular, correr ou inventar moda. Incrível que, seja rinoceronte, seja hipopótamo, ou seja piscina suicida, as regras são sempre as mesmas, é só não pagar de doido. Descemos do barco e seguimos caminhando até a piscina. No caminho, já começam as fotos com o precipício a centímetros dos seus pés. JURO. É você andando ali e percebendo que um passo errado significa cancelar o CPF. Ou o passaporte, no caso. É o cenário perfeito do “fulano caiu tentando tirar a melhor selfie”. E, olha, teve momentos em que bateu um medo sincero disso acontecer comigo. Às vezes você vai bater uma foto, o sol te cega, o vento te empurra, e a borda tá ali, firme e forte, te lembrando que a vida é frágil.

Aí chega a hora de entrar na piscina. A borda de pedra segura a água, e a gente entra nadando enquanto o guia avisa: “Os peixinhos mordem, mas não precisa se assustar”. Ah, beleza, é só uma piabinha mordendo. Cara, você bota o pé na água e imediatamente parece que os bichos querem te transformar em aperitivo. No começo dá risada, mas depois irrita. E enquanto você tenta se equilibrar, tem sol te cegando, peixe te beliscando e a correnteza te convidando para se juntar ao Zambeze 100 metros abaixo. Juro. Eu fico de cara como não ali não morre um por semana. Cara, mas a vista compensa tudo: a água despencando na sua frente, o barulho ensurdecedor, o arco-íris aparecendo… É como estar nas Cataratas do Iguaçu, só que na borda delas tomando banho.

Entre rinocerontes a pé e a Piscina do Diabo, a Zâmbia entrou fácil no meu top 3 países até agora. E ainda por cima não choveu nenhum dia, então consegui fazer tudo sem perder nem um minuto da viagem.

Gostou do post? Então veja nossos vídeos no nosso canal http://www.youtube.com/@omundonumamochila

Se gostou das fotos, visite e siga nosso Instagram para sempre receber fotos e causos de viagens: www.instagram.com/omundonumamochila

Quer entrar em contato direto com o autor ou comprar um livro? Clique aqui e tenha acesso ao nosso formulário de contato!

Quer receber as atualizações direto no seu e-mail? Cadastre-se na nossa mala direta clicando na caixa “Quero Receber” na direita do blog